【ロモ実験室】増感現像 : ISO100をISO1600にしてみる

2 Share Tweet今回、ロモ実験室がオープン!この実験室ではお家でできるフィルムの新しい楽しみ方を紹介していきます。記念すべきパート1では、ISO100の白黒フィルムをISO1600にする増感現像にチャレンジ!このレポートを参考に、皆さんもぜひ実験してみてください!

”増感現像”って何?

フィルムの実際の感度よりも高く(明るく)現像することです。フィルムの現像は化学反応によるもので、増感をするためにはいつもより長くその化学反応を続ける(長い時間現像という化学反応をさせる)ということになります。例えば、ISO400のフィルムを1600のフィルムとして撮影し、通常の現像時間より長い時間現像する、といった感じです。

どうやってやるの?

主な方法は以下の2つ。

- 長い時間現像液に浸す 標準よりも長い時間現像液にフィルムを浸けておく方法。

- 現像液の温度を上げる 通常、白黒フィルムは20℃で現像するのが一般的ですが、温度を上げることで現像を促進させる方法。フィルムの現像時間を短縮するために使われることもあります。

今回の実験では、一般的な①の方法で行いました。

使用したフィルム

今回Lomogray Earl Grey 100 を使って写真を撮りました。このフィルムはISO感度が100なので、日中やフラッシュを使った撮影で、とてもシャープできれいなモノクロ写真を撮ることが出来ます。

通常通りISO100で撮影した様子はこちら。

いざ、撮影!

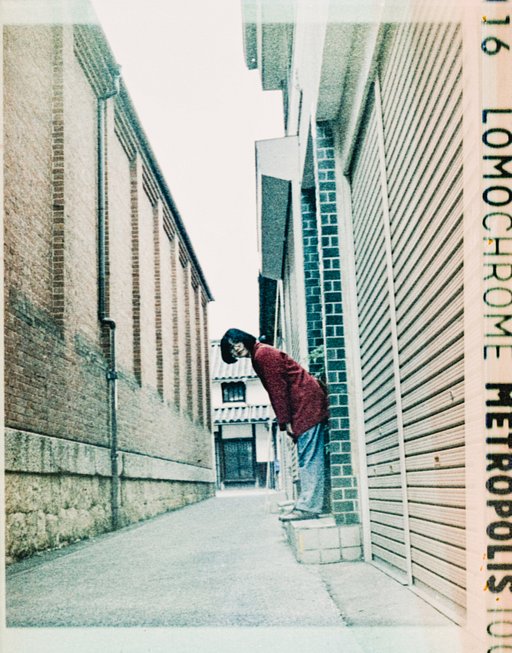

通常はISO100のフィルムは800や1600などの高感度に現像することはしませんが、今回の実験では ISO1600として撮影、現像 してみました。

撮影自体はいつもと全く変わりません。唯一違うのは、カメラの感度設定を1600にすること。そうすることで、カメラはEarl GreyをISO1600のフィルムと認識し、それに合わせて露出を計算してくれます。

使用したカメラはLC-A+ 。このカメラでISO1600で撮影するには、カメラ正面の感度ダイアルを1600にするだけ!

現像プロセス

ここからちょっとややこしくなります。

Earl Grey フィルムの自家現像時間チャート にはISO100で現像するための情報しかないので、ISO1600として現像するためにはどうしたらいいでしょうか?

ISO100のフィルムを1600に増感すること自体がとてもレアなケースなので、あまり情報がありませんでしたが、ネット上で同じ様な実験をした人の記事をいくつか参考にし、下記のように増感現像してみました。

D-76 原液 20℃ 16分

それでは実験結果を見てみましょう!!

現像結果

考察

第一印象としては、もうちょっと現像時間長くてもいいかな?といった感じですね。ただ、ISO100から1600という未知の領域の増感現像だったので、とりあえずちゃんと写真が出来上がったことに安心しました!

作例として様々な光条件の下で撮った写真を載せていますが、光量が少ない場面での写真は全体的に コントラストが強く、黒が強く 出ているのが見えると思います。個人的にはこの黒の感じはすごい好きですね。逆に外で光量が比較的多い場面で撮った写真は 少しフラットな印象 を受けました。黒という黒があまりなくて少しソフトな結果になりました。

とりあえず、実験としては上出来だったかと思います。この結果をもとに、皆さんも増感現像にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?ぜひその結果をシェアしてください!

こんな実験して欲しい!などのアイデアやご要望があればぜひ教えてください!

-注意事項-

増感現像は実際にフィルムの感度を変えるものではありません。あくまでも、現像の過程で写真を明るくするものです。ですので増感現像をしたフィルムはノイズが増え、コントラストが高くなることが多いです。また、白黒フィルムの増感現像をお店でしたい方は、必ずその旨をお店に伝えてください。また、今回のようにISO100から1600という極端な増感現像は受け付けてもらえない可能性もあるので、お店と相談の上、現像してみてください。

Lomography Japan:Web Site / Instagram / Facebook / Twitter

2022-02-18

コメントはまだありません